|

Micucci, P. A., T. Waller y E. Alvarenga. 2006. Programa Curiyú. Para la conservación y aprovechamiento sustentable de la boa curiyú (Eunectes notaeus) en la Argentina. Etapa experimental piloto 2002-2004, Formosa. Pp.: 77-92. En: M. L. Bolkovic y D. Ramadori (eds.), "Manejo de Fauna Silvestre en la Argentina. Programas de uso sustentable". Dirección de Fauna Silvestre, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 168 págs. + 8 ilust.

"Programa

Curiyú" Patricio A. Micucci, Tomás Waller y Ernesto Alvarenga

Palabras clave: administración adaptable, curiyú, Eunectes notaeus, Formosa, manejo sustentable.

Introducción

En Formosa, donde se lleva a cabo el Programa Curiyú, es una especie común, tanto o más que su competidora, la culebra acuática o ñacaniná (Hydrodynastes gigas), con una alta probabilidad de hallazgos en rutas entre mediados de septiembre y fines de febrero, que responderían fundamentalmente a la dispersión de machos en períodos de reproducción y a la búsqueda activa de alimento propia de machos y hembras jóvenes, razón que explicaría que en su mayoría se trate de ejemplares menores de 160 cm LHC (longitud hocico-cloaca; obs. pers.). En esta provincia, la boa curiyú se distribuye en los humedales asociados a los afluentes del río Paraguay hasta casi el límite con Salta, a través del bañado La Estrella –que se origina en los derrames del río Pilcomayo–, pero no se la encuentra en el Río Bermejo y sus adyacencias. Se obtuvieron ejemplares en la comunidad toba de Vaca Perdida (23† 29’ 39’’S / 61† 38’ 52’’ W) como punto occidental extremo confirmado, y evidencia fotográfica (Ing. H. Zambón, subsecretario de Recursos Naturales de la provincia de Formosa, año 2001) y oral de pobladores de la localidad de María Cristina, en el vértice noroeste de la provincia, sobre el río Pilcomayo. En términos generales, son escasos los estudios dirigidos a la conservación o el manejo de grandes serpientes afectadas por el comercio (Scott y Seigel, 1992; Dodd, 1993), aunque merece destacarse aquellos llevados a cabo por Shine et al. (1995; 1998; 1999) con las pitones del Sudeste asiático. Sin embargo, exceptuando las investigaciones encaradas por el gobierno de Venezuela, junto con la Secretaría CITES y la Wildlife Conservation Society –WCS– (Rivas y Muñoz, 1992), se puede afirmar que no existen antecedentes de estudios biológicos destinados específicamente a la conservación del género Eunectes y, en particular, relativos a la boa curiyú. Contexto

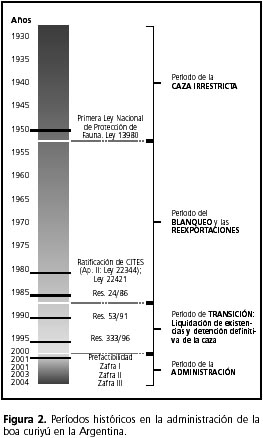

histórico del uso de la boa curiyú El primer período, o período de la “caza irrestricta”, tiene orígenes difusos; aunque no existen registros claros, es muy probable que se ubique a fines de la década de 1930 y comienzos de 1940. Este período se caracterizó por la nulidad de restricciones para la captura y la falta de registros que hubieran permitido cuantificar el volumen de la actividad de manera confiable. Finaliza en 1950 cuando se promulga la primera Ley Nacional de Protección de la Fauna Silvestre (Ley 13908) que, entre otras, prohíbe la caza de esta especie. Sin embargo, el precio del cuero conserva su valor en el campo, mientras que la Argentina declara importaciones desde otros países o, eventualmente, alguna provincia “blanquea” existencias, dando lugar al segundo período: el de “blanqueo y reexportaciones”. Este se extiende hasta mediados de 1987 e involucra importantes aportes normativos, sin que se logre detener la caza de manera efectiva. En 1980, la Argentina ratifica la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, Ley 22344), que incluye en su Apéndice II a la boa curiyú, pero entra en vigor recién a partir de marzo de 1981; en ese mismo año se promulga la Ley 22421 (Ley Nacional de Protección y Conservación de la Fauna) que reglamenta la aplicación del Apéndice II para las especies CITES y en 1986 se prohíbe la caza, el tránsito interprovincial y el comercio en jurisdicción federal mediante una resolución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Res. N† 24; SAGyP). En el año 1991 la SAGyP dicta la Res. N† 53, que prohíbe la importación de esta y otras especies, y se origina así un período de “transición”, donde la caza comienza a detenerse y se eliminan los mecanismos fraudulentos. Los remanentes llegan a cero con la aplicación de una Resolución de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano (Res. N† 333/96; SRNyAH), que elimina las existencias obrantes desde 1986, y tanto la caza como el acopio ilegal se detienen definitivamente. Finalmente, a partir del año 2001 comienza el período de la “administración”, sobre la base de criterios científicos y un ordenamiento más efectivo y confiable.

La EEP se planificó con una duración de tres años, durante los cuales se buscó medir el impacto que la actividad extractiva pudiera ejercer sobre las poblaciones de boas curiyú, y obtener un modelo de cosecha y seguimiento para las administraciones involucradas. Este

modelo se construyó sobre seis elementos esenciales: Las características

propias de la especie.

Resumiendo, el camino que ha seguido el aprovechamiento de la boa curiyú en la Argentina tiene un comienzo oscuro, con beneficio para pocas personas, sin aportar nada al conocimiento de la especie ni su entorno, sin saber siquiera los volúmenes reales involucrados, y esquivando durante más de cuarenta años cualquier forma de regulación. Comienza luego un período de ordenamiento que termina con la actividad a escala significativa, donde el rol fundamental lo cumplen las normas provinciales, nacionales e internacionales amparadas por administraciones más efectivas. Finalmente quedó allanado el camino para que, con un comienzo planificado y en un escenario saneado, fuera posible continuar con un uso justo y controlado. Enfoque teórico y su aplicación La

administración adaptable Cabe destacar que, al determinar que existía un gran vacío en la información y que nos movíamos en un sistema natural complejo, se acordó la necesidad de ser cautos y avanzar paulatinamente. Para

que un plan de manejo se adecue a ese enfoque, es necesario que las

prescripciones: se basen en el mejor conocimiento científico

disponible al momento de realizar la intervención; constituyan

propuestas nuevas que ofrezcan mejores expectativas que las ofrecidas

por otros planes de administración para alcanzar la sustentabilidad

en el uso del recurso; sean aplicadas con precaución y entendimiento

de la complejidad de los sistemas ecológicos intervenidos;

puedan ser modificadas a través de un proceso sistemático

de monitoreo y experimentación.

un proceso iterativo basado en seis pasos esenciales:

En la Tabla 2 se resumen los tópicos y actividades realizadas en relación con estos seis pasos, que discutiremos a continuación.

Modelo de cosecha y seguimiento El manejo de fauna silvestre basado en un uso sustentable implica varios modelos de recolección, que están relacionados con la disponibilidad de recursos económicos de las administraciones involucradas e información y características propias de las especies objeto. Las opciones aplicadas de manera más general son tres (Begon et al., 1988): la cosecha con cuota fija, con escape regulado o con esfuerzo regulado. Una simplificación común a la tres es considerar invariables las condiciones de contexto (ambientales, socioeconómicas y politicoadministrativas), para lo cual se deben establecer tolerancias y factores de seguridad, junto con un seguimiento continuo. La

cosecha con cuota fija se basa en un número constante de individuos

obtenidos durante un determinado período. Para establecer la

cuota o cupo, existen formas empíricas y analíticas.

Las agencias con escasos recursos económicos y técnicos

se han basado históricamente en la aplicación de cuotas

empíricas fundamentadas en la prueba y el error, por ejemplo,

en el establecimiento de una cuota proporcional a una captura histórica.

Esta opción es en muchos casos inconveniente, debido a los

riesgos que conlleva y a los numerosos fracasos a los que ha conducido.

La aplicación de un cupo basado en técnicas de análisis

de datos requiere del conocimiento de la curva de reclutamiento y

la determinación de su máximo. Para ello es necesario

contar con datos costosos de obtener o que demandan mucho tiempo,

por ejemplo, el tamaño de la población o sus tasas de

reclutamiento. Normalmente, como tales curvas suelen estimarse, se

alejan peligrosamente de la realidad. Un cupo fijo basado en errores

importantes de estimación (densidad o máximo) puede

conducir rápidamente a la extinción biológica

o económica de la actividad. Obviamente, este método

no implica que la cuota sea invariable año tras año

o que no se puedan corregir los parámetros de referencia. No

obstante, en la práctica es y ha sido la única reglamentación

que, enmarcada en un sistema administrativo funcional y bajo parámetros

científicos adecuados, ha logrado mantener un rendimiento físico

máximo, evitando el ingreso de producto desde otros países

de manera ilegal o no controlada. La cosecha con escape regulado no procura mantener constante la producción sino el número de individuos que son conservados o no capturados. Aunque se trata de un método muy seguro debido a su sensibilidad ante los cambios de densidad, su desventaja principal consiste en que la producción (y los beneficios) es muy difícil de prever, y esta llega a detenerse por completo cuando el tamaño de la población es inferior al número previsto que debe quedar fuera de la cosecha. Por otro lado, esta alternativa exige que el esfuerzo deba ser modificado, aumentado o reducido sistemáticamente antes de cada zafra, con los consiguientes trastornos socioeconómicos. Al mismo tiempo las evaluaciones poblacionales deben llevarse a cabo previendo las alteraciones administrativas que puedan surgir de los ajustes en producción y esfuerzo. La tercera alternativa, aplicada actualmente en el Programa Curiyú, regula el esfuerzo destinado para obtener una determinada producción. Este método se basa en la expresión: C = F x q x N (1) donde C (captura) y N (tamaño de la población) se encuentran relacionadas por el F (esfuerzo –medido como cazadores por tiempo en actividad–) y q (coeficiente de capturabilidad). El punto fundamental en este procedimiento consiste en llevar un registro lo más preciso posible del esfuerzo aplicado y monitorear adecuadamente la relación entre este y la captura. Así, se administra un esfuerzo que debe conducir a una producción sostenible. La mecánica consiste en que, una vez establecida la relación entre C y F (como CPUE = captura por unidad de esfuerzo) para una zona y temporada determinada, F se tratará de mantener constante entre ciertos niveles de aceptación mientras la CPUE no varíe sustancialmente. Las ventajas comparativas con respecto a otros métodos radican en que, por un lado, se debería subestimar considerablemente F para llevar a la población a un punto de sobreexplotación y, por el otro, la obtención de los datos críticos es factible (por medio de censos de cazadores, encuestas, licencias o registros totales de captura) y no excesivamente cara. Además, en especies de fauna silvestre donde un censo activo de población es imposible, de acuerdo con la expresión (1), CPUE es un buen estimador de N asumiendo una q constante. Pero, para poder aplicar esta expresión de manera más o menos confiable, deberán tenerse en cuenta algunas consideraciones en relación con el uso de la CPUE. Por ejemplo, cuando se comparan zonas ecológicamente muy diferentes, es necesario estandarizar el valor de CPUE a fin de evitar situaciones particulares de la unidad de esfuerzo escogida. En nuestro caso, donde la unidad de esfuerzo está dada por el cazador y el tiempo que dedica a la actividad, es obvio que no todas las personas tienen la misma habilidad para cazar ni se desplazan de la misma forma. Por lo tanto, en primer lugar hemos clasificado a los cazadores en dos categorías: “dedicados” y “ocasionales”. La diferencia radica en la capacidad de captura, pues los cazadores ocasionales son los menos eficientes. De esta manera, al momento de realizar cálculos de densidad de boas curiyú en una zona dada, los valores de CPUE provenientes de cazadores ocasionales podrán ser ajustados con los de cazadores dedicados, quienes reflejan mejor la tendencia de la abundancia. Por otro lado, y de acuerdo con Hilborn y Walters (1992), se deben cumplir ciertos supuestos para que la relación entre el CPUE, F y N quede determinada por el patrón espacial del recurso:

Por último, sobre la base de las siguientes características, consideramos que la metodología de captura de curiyúes permite una buena correlación entre CPUE y abundancia:

Esquema recurso-usuario La gestión de fauna silvestre se apoya necesariamente en regulaciones y normas, como la temporada de zafra, el tamaño mínimo de los ejemplares y las artes de caza, que deben ser cumplidas por los usuarios. La cadena de comercialización en la que se basa el Programa Curiyú consta de tres eslabones legales (ya que se contempla la posibilidad de un eslabón intermedio ilegal): el cazador que solamente le puede vender al acopiador, y este, al comprador mayorista representante de los exportadores1. Es prácticamente imposible, anticipar todas las estrategias que dichos actores puedan implementar a fin de maximizar el beneficio personal, sin embargo, en este tipo de programas normalmente el punto más difícil consiste en el control a los cazadores. La idea, entonces, radicó en diseñar un mecanismo de ordenación que se “autorregule”, relajando a los organismos de fiscalización. Generalmente estas autorregulaciones son del tipo “efecto dominó”, altamente efectivas si el trabajo de fiscalización es llevado a cabo por gente eficiente y honrada. Consisten en enfocar el peso de la fiscalización en un solo punto de concentración; por ejemplo, delegar en los exportadores el cumplimiento de las normas vigentes, y estos a su vez que encarguen a los acopiadores la regulación de la actividad de los cazadores. En caso de que un cazador logre colocar un cuero fuera de medida, se le confisca al exportador, quien la próxima vez buscará que su comprador sea más minucioso con ese acopiador y así sucesivamente. Para ello es necesario conocer el origen de los cueros, que en un esquema así planteado preocupa mucho al exportador y también al acopiador, y por otro lado proporciona un beneficio indirecto a los fines científicos, ya que presenta una excelente oportunidad de obtención de datos con procedencia confiable. En este sentido, el programa ha considerado que:

(1) Disposiciones de la provincia de Formosa N† 104/02, 44/03 y 47/04. Condiciones de contexto Por regla general, la decisión de administrar un recurso se toma a largo plazo, aunque resulta más o menos prolongado en función del objetivo al que se destina. En este sentido la planificación considera un contexto sobre la base de situaciones presentes o datos históricos y probabilísticos que encierran un alto contenido aleatorio. Básicamente se trata de tres elementos:

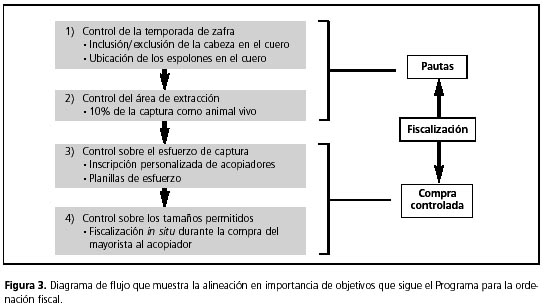

Considerando estas condiciones como una importante fuente de incertidumbre, en el Programa Curiyú se ha pretendido: 1) que el plan de trabajo sea lo suficientemente flexible como para garantizar su adaptación a circunstancias cambiantes, 2) buscar y compatibilizar el precio adecuado del recurso tanto con acopiadores como con exportadores y revisar esta variable en cada zafra, 3) que el método sea lo suficientemente práctico y no atente contra la economía del programa, 4) generar capacidades y formar técnicos en el ámbito provincial. Modelo administrativo A fin de poner en práctica las consideraciones antes expresadas, se diseñó un plan para la administración basado en cuatro puntos estructurales: 1)

Nucleamiento del sector empresario Al mismo tiempo designaron a una sola persona y un ayudante como únicos responsables de las actividades de compra en la provincia, y fue condición necesaria la presencia de todos los sectores del programa al momento de la compra a los acopiadores. La Provincia determinó un depósito oficial para acumular los cueros durante la zafra hasta su finalización, momento en el cual se procede a la distribución proporcional entre los integrantes del grupo empresario. De esta manera quedaron ordenadas y limitadas las actividades de clasificación, adquisición, transporte, acopio y distribución de cueros. 2)

Registro de acopiadores, registro de cazadores y fiscalización

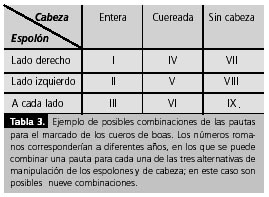

Esta mecánica propia del Programa Curiyú se denomina desarrollo de acopiadores. Los acopiadores fueron inscriptos solo si cumplían una serie de requisitos, entre los cuales se destacaron: presentar una lista de cazadores no inferior a cinco personas, demostrar cierta solvencia económica para evitar atrasos prolongados en los pagos a los cazadores y proveer al programa al menos diez animales vivos. Con esto se procuró tener control local sobre la caza, y poder conocer los orígenes, técnicas, esfuerzos y existencias de manera instantánea. Un problema habitual en cualquier plan de manejo basado en cueros es la captura realizada fuera de temporada y la acumulación ilegal del stock para su posterior comercialización. En este sentido, se imple- P. A. Micucci, T. Waller y E. Alvarenga - Programa Curiyú 85 mentó una serie de pautas –específicas y variables– que son exigidas para la preparación del producto.

Las pautas para operar legalmente fueron transmitidas a los cazadores a través de los acopiadores, a saber:

Las dos primeras pautas se pueden combinar de diferentes maneras (Tabla 3) permitiendo un máximo de combinaciones de nueve años distintos y seis años como mínimo, aceptando la dificultad de acordar de manera general con los cazadores el lado derecho o izquierdo para dejar los espolones. Los cueros que cumplían con las pautas para cada año fueron precintados en el centro de acopio de manera individual por integrantes del equipo de trabajo del Programa Curiyú. De esta forma, se garantizó la identificación de cada cuero antes del transporte desde su origen a la curtiembre. En el momento del precintado se requirió de la presencia simultánea de todos los sectores (Provincia, equipo técnico y exportadores). Se confeccionó un libro de entradas o inventario en el depósito fiscal, donde se asentaron los ingresos de los fardos, detallando cantidad de cueros, origen, precintos, medidas de largo y ancho, y sexo. Antes de la distribución entre los beneficiarios se reprecintaron todos los cueros con los precintos definitivos CITES y en presencia de todos los sectores integrantes. 3)

Limitaciones a la caza comercial Biológicos. No se incluyeron hembras inmaduras, ya que de acuerdo con los datos obtenidos en este programa, la madurez fisiológica tiene lugar entre los 145 y 170 cm LHC (medidas correspondientes al animal vivo). Se condujo la presión de caza hacia la fracción mejor representada naturalmente, según los estudios previos de estructura de tamaños, y que garantice la sustentabilidad de la extracción en el largo plazo. Históricos.

Históricamente se capturaban individuos a partir de los 120

cm (es decir cuero de 130 cm) con una proporción de ejemplares

inmaduros (machos y hembras) cercana al 40%. Económicos. Los cueros de mayor tamaño son a la vez más anchos y por lo tanto tienen un mejor precio en los mercados internacionales, lo cual eleva el valor del recurso. Por lo tanto, aumenta el ingreso del cazador, que centra su atención en la fracción más valiosa. 4)

Reuniones y organización de talleres Dicha

comunicación no debería interrumpirse a lo largo del

proceso, ya que alimenta el modelo permanentemente. Los talleres o reuniones de trabajo son de fundamental importancia para homogeneizar el grado de información entre los integrantes del programa. Al mismo tiempo, se busca que le llegue al público general la información adecuada, para evitar que la manipulen y modifiquen ciertos sectores fanáticos. Criterios

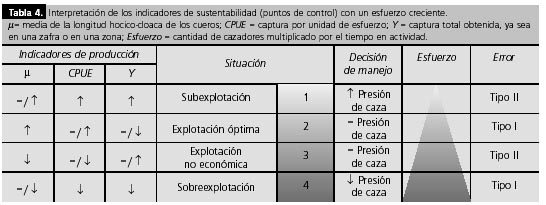

para decisiones de manejo En otras palabras, el esfuerzo es un conjunto de causas (resume el número de cazadores, una superficie afectada y un tiempo de perturbación). Supongamos que nos encontramos entre el año A y el año B en una situación de explotación óptima y entre el año B y el C en una situación de explotación no económica, pero en lugar de aumentar como indica la lógica de nuestro modelo, el esfuerzo se redujo (suponemos que podemos medir y descomponer el esfuerzo de una manera confiable). Buscaremos entonces las causas fuera del diseño de manejo en sí mismo (causas externas), que pueden ser entre otras: bioecológicas (mortandad masiva de ejemplares de gran tamaño por causas naturales, emigración del área de estudio), ambientales (seca pronunciada o temperaturas inusitadas) o estructurales (los cazadores en actividad son los menos expertos, error en la toma de datos). Independientemente del origen de los síntomas, es decir de cuáles sean las causas que están actuando, deberá aplicarse la regla de decisión correspondiente. Es importante observar que las causas externas (inmigración o incorporación de cazadores muy expertos, por ejemplo) pueden actuar en ambos sentidos, es decir, aumentando o disminuyendo los valores de los indicadores de sustentabilidad. Es por esto que debemos considerar la posibilidad de cometer errores “de apreciación”. Los errores que pueden producirse al asumir las decisiones se encuentran indicados en una columna aparte. Un error de Tipo I conduce a limitaciones innecesarias de las actividades comerciales, mientras que uno de Tipo II puede resultar en la continuación de actividades que dañen el recurso (Anderson, 1998). Un sistema basado en el concepto de administración adaptable genera un aprendizaje a partir de las mediciones que resultan de las decisiones adoptadas. Esto no implica necesariamente un mecanismo de “prueba y error”, o acciones a ciegas; más bien, un diseño adecuado y estructurado sobre la base de hipótesis corroborables y que contemplan la probabilidad o al menos la posibilidad de cometer errores y sus consecuencias. La media ( µ) no ocupa la primera subcolumna arbitrariamente. Si los cambios son pequeños, la señal resultará escasa y será la varianza de la población de tamaños de cueros un estadístico útil que ayude a definir el criterio de manejo. En efecto, una varianza baja (o constante) le daría mayor precisión a la muestra, amplificando la señal. Por el contrario, una alta varianza (o en aumento) supone la aplicación inmediata de una medida cautelar o precautoria, tal como mantener o reducir la presión de caza. En este sentido, las situaciones 2 y 3 parecen ser las más conflictivas porque la extracción se encontraría en los alrededores del Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) (Ricker,1971; Gómez Larrañeta, 1972; Seijo et al., 1997).

Ahora bien, ¿cómo podemos implementar una decisión tomada? De acuerdo con los resultados obtenidos en los dos primeros años de este programa, se llegó a la conclusión de que la capturabilidad2 a lo largo del año en esta especie se distribuye de forma aproximadamente normal, con un pico en el mes de julio (Figura 4). Esta distribución, marcaría una “veda natural” para los meses más cálidos. Por esta razón, una modificación drástica aplicada a la duración (por ejemplo, un mes en lugar de tres) o al momento del año en que se autoriza la zafra (por ejemplo, durante el otoño) puede reducir enormemente la vulnerabilidad de las poblaciones, y provocar un cambio instantáneo de variables e indicadores. Si esta medida es mantenida durante las temporadas necesarias se podrá reestablecer el equilibrio poblacional, siempre y cuando haya sido aplicada oportunamente (equivale a una pausa moderada en la actividad extractiva). Es posible conseguir un cambio menos radical por medio de alguna de las siguientes modalidades: a) modificando el tamaño permitido, que conlleva una adecuación del cazador y el acomodamiento de los tiempos de reclutamiento en la población –si bien se trata, en teoría, de ciclos rápidos, se debe esperar el ingreso de la cohorte nueva–, o b) regulando el esfuerzo y limitando la inscripción de nuevos centros de acopio, con resultados a largo plazo que dependen básicamente del tiempo que le lleve a la población encontrar un nuevo punto de equilibrio. Es evidente que, ante la necesidad de bajar la presión de caza, una combinación de estas dos modalidades dará los mejores resultados. Por el contrario, un incremento en la presión se consigue con la incorporación de nuevas zonas y centros de acopio y una extensión en la duración de la zafra. Para el final de la EEP ha quedado limitada entre los meses de junio y agosto, con diez días de plazo al agente de compras para retirar las existencias del campo. Los datos procedentes de muestreos biológicos, tales como los de la estructura de tamaños de la oferta natural y la proporción de sexos, permiten detectar fenómenos acotados, tales como un agotamiento local y temporal inmediatamente después de la zafra. Conforman importantes “luces amarillas”, que ayudarán a tomar decisiones, principalmente en las situaciones 2 y 3 de la Tabla 3. Pero el objetivo principal de la obtención de tales datos apunta a resolver algunos atributos fundamentales desde el punto de vista del manejo de fauna, como el crecimiento somático (y la relación talla-edad) o los mecanismos compensadores. Estos últimos en particular son base esencial de la sustentabilidad en un sistema de cosecha. Se trata justamente de aquellos que de alguna manera “compensan” la extracción o la mortalidad natural. Se pueden manifestar de diversas formas como: crecimiento corporal más rápido, madurez temprana, un aumento en la fecundidad, aumento en la proporción reproductiva, o disminución en la mortalidad por causas de competencia intraespecífica. Conocerlos amplía los márgenes de seguridad con que se maneja el recurso y permite extender el aprovechamiento de una manera cuidadosa. Finalmente, consideramos que el establecimiento de una zafra en el momento justo y con la duración adecuada, un esfuerzo regulado, una fiscalización estricta, un monitoreo constante de la actividad y un conocimiento profundo de los parámetros bioecológicos apuntan al logro de un manejo sostenible. Por ejemplo entre las zafras de los años 2002 y 2003 surgieron entre otras recomendaciones: la modificación de la temporada de zafra (tendiendo a acotarla en el tiempo), modificar la medida de ancho, y ajustes sobre la metodología de acceso al recurso por parte de los acopiadores con la incorporación de los polígonos de compra (áreas donde un acopiador puede comprar libremente

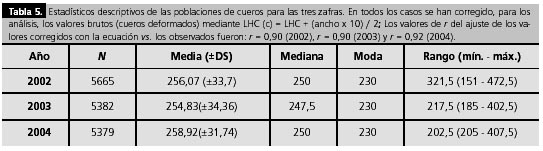

y cuyos límites se establecen en función de las posibilidades del acopiador y la productividad de la zona). Durante la zafra del año 2004, se modificó el sistema de precios del cuero que originalmente consideraba tres valores distintos para tres fracciones de tamaño. Se observó que esta metodología propiciaba el estiramiento de los cueros a fin de colocarlos en los segmentos de mayor valor, y se unificó el precio tomando un valor promedio (Micucci y Waller, 2004). Como resultado de tales medidas, los estiramientos se redujeron significativamente sin que el rendimiento ni la media de los cueros se vieran afectados; por el contrario, la media presentó una tendencia creciente (Tabla 5). Conclusiones Cotejando los costos y los beneficios Comparando con los cerca de 20.000 cueros anuales que históricamente produjo la provincia de Formosa3, de la zafra del año 2002 se obtuvieron 5.817 unidades; la zafra 2003 resultó en 5.382 unidades, y la zafra 2004 en 5.379 como consecuencia de las restricciones en el tamaño, la administración de un esfuerzo de captura y el control de una temporada de cosecha, establecidos en el marco del Programa. En cada año se beneficiaron más de 350 familias del interior formoseño, y el grupo empresario invirtió una cifra anual superior a los $ 90.000 solamente en compra de cueros. Los centros de acopio, ubicados en el área misma de caza, debieron cumplir con ciertos requisitos para ser incorporados, tales como el aporte de un número determinado de ejemplares vivos (independientemente de la pautas para la zafra del año), que fluctuó en torno al 10% del total de la zafra. De casi todos estos cueros, se registró la zona de procedencia así como el acopiador que los compró, el cazador que los obtuvo (en qué lugar preciso y en qué fecha cazó, cuánto tiempo aproximado invirtió en cazar, dónde estaba en ese momento la boa y en qué horario la encontró). Finalmente, se precintó y midió la totalidad de los cueros en el centro de acopio y a veces en el lugar exacto de captura de donde los integrantes del programa retiraron los ejemplares. Por otro lado, dos proyectos de investigación, uno sobre genética de poblaciones y el otro sobre relaciones predador-presa, que involucran a instituciones nacionales e internacionales, han sido generados por el Programa Curiyú. En este contexto, comenzamos a responder ciertas preguntas fundamentales, a contrastar supuestos, a observar qué funciona, qué no y por qué, y a proponer cambios de una forma organizada. De alguna manera, la boa curiyú se empezó a convertir en el centro de atención de administradores provinciales, nacionales e internacionales, inspectores de fauna, fuerzas de seguridad, organizaciones intermedias y diferentes disciplinas científicas; vemos esto como parte de los beneficios. Sin embargo, todavía resta transitar un cierto trecho para darnos cuenta de si se han cometido errores. Es la inevitable consecuencia de ejecutar un modelo que se basa en la experimentación y ajuste de diferentes alternativas. Cada cambio de marcha puede implicar pérdida de dinero y tiempo, la interpretación de resultados puede contener errores subjetivos o “vulnerar los intereses propios”. Aquí radica la importancia de incluir nuestras prácticas en un contexto precautorio. El

problema básico consiste en asegurar, en la medida de lo posible,

que la perturbación producida sea reversible. Pero carentes

de teoría, no sabríamos cómo orientar nuestros

objetivos y dónde enfocar la búsqueda de los datos importantes.

Contamos de antemano con un conjunto de antecedentes y trabajos de

campo elementales –propios y de otros investigadores –

para la especie, o especies afines desde un

punto de vista del metabolismo del ecosistema, que nos permiten inferir

que la boa curiyú reúne varias características

propias y externas que la convierten en potencialmente utilizable

y “manejable”: potente evidencia de una alta plasticidad

ecológica, gran resistencia a eventos pasados de caza, una

población dominada por individuos reproductores, una distribución

amplia y continua, hábitos crípticos en un ambiente

de difícil requisa y gran valor comercial. La perspectiva futura del Programa La necesidad de anteponer medidas de control, a la luz de la historia, la posibilidad de estimular su conservación ubicándola en un escenario visible y la aptitud de la especie como productora de cueros, son las principales consideraciones para decidir su uso racional. Su condición de especie críptica, adaptada a zonas de difícil acceso y requisa, así como sus ciclos fisiológicos le otorgan protección natural. El uso sostenido, en coherencia con criterios precautorios, es la única forma de utilización desarrollada actualmente en los países donde existe un patrón tradicional de uso o cuando la especie conlleva una historia de explotación desordenada. La utilización de la boa debe ser encausada progresivamente, sobre la base de un sistema de aprovechamiento racional (cosecha sostenida) mediante la continuación de un plan de manejo y monitoreo permanente. Los resultados obtenidos en estos tres primeros años de zafra pueden considerarse alentadores e indicativos de que la boa curiyú podría ser administrada de manera sustentable. Debemos observar, no obstante, dos situaciones fundamentales para fortalecer tal aseveración: la calidad y cantidad de información disponible, y la implementación de un modelo de seguimiento cuidadoso y riguroso. Si bien es admisible considerar a la especie como ecológicamente “plástica” o flexible, se desconocen aún con profundidad ciertos parámetros importantes tales como la relación tamaño-edad o su tasa intrínseca de crecimiento. En un mismo sentido, tres años de seguimiento no pueden considerarse suficientes para arribar a pautas de manejo definitivas, habida cuenta de la estrecha relación existente entre la administración sostenible de un recurso sujeto a un uso consuntivo, y las condiciones ambientales, socioeconómicas y politicoadministrativas en las cuales se desarrolla el programa. Es necesario para la continuación del Programa Curiyú el registro de nuevos datos que permitan aumentar la confiabilidad del modelo propuesto y, aún más fundamental, el seguimiento de aquellas variables indicadoras de sustentabilidad.

|

Resumen

Resumen La

boa curiyú o anaconda amarilla (Eunectes notaeus Cope, 1862)

es una de las cuatro especies del género Eunectes (integrado

además por E. murinus, E. deschauenseei y E. beniensis) y uno

de los tres géneros de boídeos de la Argentina (junto

a Boa y Epicrates) (Waller y Micucci, 1993; Dirksen, 2002). Llega

a medir 4 m, y su peso alcanza los 30 kg. Su piel se considera valiosa

tanto por sus escamas y diseño como por su tamaño. Su

distribución ocupa unos 400.000 km2, y abarca la cuenca media

del río Paraná y el río Paraguay, desde el este

de Bolivia y sur de Brasil, a través del Paraguay, hasta los

31° S aproximadamente, en Argentina, donde se extiende por 120.000

km2. Es decir, más de un tercio de su distribución implica

suelo argentino (Figura 1). Se trata de una especie acuática,

tolerante en sus requerimientos de hábitat y generalista en

sus hábitos alimentarios. Manifiesta un importante dimorfismo

sexual secundario; los machos adultos son notablemente más

pequeños que las hembras. Es una especie vivípara y

de crecimiento somático relativamente rápido. En nuestro

país la especie ocupa los humedales (lagunas, esteros, bañados,

cañadas y valles de inundación) de Formosa, Chaco, Corrientes,

norte de Santa Fe, norte de Entre Ríos y sur de Misiones, aunque

está principalmente asociada a la región del Chaco Húmedo

u Oriental. (foto: Lucio Contigiani)

La

boa curiyú o anaconda amarilla (Eunectes notaeus Cope, 1862)

es una de las cuatro especies del género Eunectes (integrado

además por E. murinus, E. deschauenseei y E. beniensis) y uno

de los tres géneros de boídeos de la Argentina (junto

a Boa y Epicrates) (Waller y Micucci, 1993; Dirksen, 2002). Llega

a medir 4 m, y su peso alcanza los 30 kg. Su piel se considera valiosa

tanto por sus escamas y diseño como por su tamaño. Su

distribución ocupa unos 400.000 km2, y abarca la cuenca media

del río Paraná y el río Paraguay, desde el este

de Bolivia y sur de Brasil, a través del Paraguay, hasta los

31° S aproximadamente, en Argentina, donde se extiende por 120.000

km2. Es decir, más de un tercio de su distribución implica

suelo argentino (Figura 1). Se trata de una especie acuática,

tolerante en sus requerimientos de hábitat y generalista en

sus hábitos alimentarios. Manifiesta un importante dimorfismo

sexual secundario; los machos adultos son notablemente más

pequeños que las hembras. Es una especie vivípara y

de crecimiento somático relativamente rápido. En nuestro

país la especie ocupa los humedales (lagunas, esteros, bañados,

cañadas y valles de inundación) de Formosa, Chaco, Corrientes,

norte de Santa Fe, norte de Entre Ríos y sur de Misiones, aunque

está principalmente asociada a la región del Chaco Húmedo

u Oriental. (foto: Lucio Contigiani)

Para

que el cambio pudiera concretarse, no solo fue necesaria la evolución

del marco normativo y administrativo, sino también una comprensión

por parte de los sectores industriales de la necesidad de obrar acorde

con nuevas pautas de desarrollo incorporando las recientes filosofías

de utilización de los recursos naturales renovables (Robinson

y Redford, 1997). Ante este nuevo escenario, fue posible pensar en

una verdadera y justa administración de un recurso valioso.

Se desarrolló entonces la estructura normativa y técnica

necesaria para llevar a cabo un plan de conservación y administración

sustentable de la boa curiyú basado en elementos sociales,

económicos y biológicos. Para ello, durante el segundo

semestre del año 2001 y tras una pausa real de cinco años

en la actividad de caza comercial, se realizó en la provincia

de Formosa una investigación preliminar o “Estudio de

prefactibilidad”, a fin de evaluar el estado de las poblaciones

de esta especie. Como resultado, se redactó un proyecto de

investigación para ser ejecutado entre los años 2002

y 2004, que se presentó ante las autoridades administrativas

de las provincias poseedoras del recurso (Formosa, Corrientes y Chaco),

junto con una Carta de Intención. La respuesta favorable de

la provincia de Formosa dio origen al “Programa para la conservación

y aprovechamiento sustentable de la boa curiyú (Eunectes notaeus)

en la Argentina”. De manera paralela, a comienzos del año

2002, en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

(SAyDS) se trabajaba en lo que finalmente conformó la Resolución

N† 58/02, la cual estableció un reglamento para la creación

de fondos de investigación y manejo de especies silvestres,

que regula la participación del sector privado en este tipo

de programas. Posteriormente, la Disposición N† 02/02 de la

Dirección de Fauna Silvestre de la Nación (DFS) convocó

a los interesados en participar en el financiamiento del programa

y en la eventual distribución de beneficios, dándose

de esta manera inicio formal al mismo. Se estableció entonces

una etapa experimental piloto de aprovechamiento comercial (EEP) partiendo

de un esquema mesurado y con un gran margen de seguridad. A tal efecto,

a principios de julio de 2002, la Dirección de Fauna y Parques

(DFyP) de la provincia de Formosa introdujo el marco legal en la provincia,

emitiendo la Disposición N† 104, y en años posteriores,

las Disposiciones N† 44/03 y 47/04 que regularon y reglamentaron la

zafra experimental en la provincia, así como pautaron la temporada,

la forma de cuereado y el tamaño mínimo permitido. Finalmente,

la SAyDS, emitió la Resolución N† 1057/02, que normalizó

no solo la EEP y el destino del producto en el ámbito nacional,

sino también su exportación.

Para

que el cambio pudiera concretarse, no solo fue necesaria la evolución

del marco normativo y administrativo, sino también una comprensión

por parte de los sectores industriales de la necesidad de obrar acorde

con nuevas pautas de desarrollo incorporando las recientes filosofías

de utilización de los recursos naturales renovables (Robinson

y Redford, 1997). Ante este nuevo escenario, fue posible pensar en

una verdadera y justa administración de un recurso valioso.

Se desarrolló entonces la estructura normativa y técnica

necesaria para llevar a cabo un plan de conservación y administración

sustentable de la boa curiyú basado en elementos sociales,

económicos y biológicos. Para ello, durante el segundo

semestre del año 2001 y tras una pausa real de cinco años

en la actividad de caza comercial, se realizó en la provincia

de Formosa una investigación preliminar o “Estudio de

prefactibilidad”, a fin de evaluar el estado de las poblaciones

de esta especie. Como resultado, se redactó un proyecto de

investigación para ser ejecutado entre los años 2002

y 2004, que se presentó ante las autoridades administrativas

de las provincias poseedoras del recurso (Formosa, Corrientes y Chaco),

junto con una Carta de Intención. La respuesta favorable de

la provincia de Formosa dio origen al “Programa para la conservación

y aprovechamiento sustentable de la boa curiyú (Eunectes notaeus)

en la Argentina”. De manera paralela, a comienzos del año

2002, en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

(SAyDS) se trabajaba en lo que finalmente conformó la Resolución

N† 58/02, la cual estableció un reglamento para la creación

de fondos de investigación y manejo de especies silvestres,

que regula la participación del sector privado en este tipo

de programas. Posteriormente, la Disposición N† 02/02 de la

Dirección de Fauna Silvestre de la Nación (DFS) convocó

a los interesados en participar en el financiamiento del programa

y en la eventual distribución de beneficios, dándose

de esta manera inicio formal al mismo. Se estableció entonces

una etapa experimental piloto de aprovechamiento comercial (EEP) partiendo

de un esquema mesurado y con un gran margen de seguridad. A tal efecto,

a principios de julio de 2002, la Dirección de Fauna y Parques

(DFyP) de la provincia de Formosa introdujo el marco legal en la provincia,

emitiendo la Disposición N† 104, y en años posteriores,

las Disposiciones N† 44/03 y 47/04 que regularon y reglamentaron la

zafra experimental en la provincia, así como pautaron la temporada,

la forma de cuereado y el tamaño mínimo permitido. Finalmente,

la SAyDS, emitió la Resolución N† 1057/02, que normalizó

no solo la EEP y el destino del producto en el ámbito nacional,

sino también su exportación.

Estas

se diseñaron de manera tal que, de ser necesario, cada año

cambien, y se evite así el acopio previo a la temporada permitida

(ver Figura 3 y Tabla 3).

Estas

se diseñaron de manera tal que, de ser necesario, cada año

cambien, y se evite así el acopio previo a la temporada permitida

(ver Figura 3 y Tabla 3).